離合器的基本分類與工作原理對比

發布時間:2025-07-28點擊:127次

離合器的基本分類與工作原理對比

在機械工程領域,離合器作為動力傳輸的核心調控裝置,其技術演進形成了多元化的分類體系。從基礎原理到應用場景,不同類型離合器展現出迥異的技術特性,共同構建起機械動力管理的完整圖譜。

一、技術分類的維度解析

離合器的分類體系呈現三維特征:按能量形式可分為機械式、液壓式、電磁式;依傳動特性區分為單向離合器、雙向離合器、超越離合器;從接合方式則涵蓋摩擦式、嚙合式、液力式三大陣營。這種多方面分類框架,本質是對動力傳輸需求的工程解構。

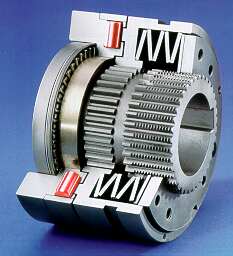

摩擦式離合器占據市場主流地位,其通過主從動摩擦片組的壓緊與分離實現扭矩傳遞。典型結構采用多片式設計,摩擦片表面加工有0.08mm級的螺旋油槽,在接合過程中形成動態油膜,將工作溫度控制在200℃以下。這種設計使摩擦系數穩定在0.35-0.45區間,同時通過膜片彈簧的杠桿效應,將踏板操作力降低至30N以內。

電磁離合器則代表電力電子技術的機械延伸,其利用電磁線圈產生的磁場力驅動銜鐵運動,實現扭矩的接合與分離。在干式電磁離合器中,磁路設計采用E型鐵芯結構,使磁場利用率達85%以上,扭矩響應時間縮短至15毫秒。這種特性使其在自動化生產線中成為精準定位的執行元件,定位精度可達0.02mm。

液力變矩器作為液力式離合器的代表,通過工作液的動能傳遞實現柔性連接。其內部渦輪與導輪的曲面葉片采用三維流線設計,使扭矩放大系數在低速比工況下達到2.5倍。這種非剛性連接特性,使車輛起步沖擊度降低至3m/s?以下,顯著改善駕駛舒適性。

二、工作原理的辯證關系

不同類型離合器的工作原理,本質是對能量轉換與守恒定律的差異化詮釋。摩擦式離合器遵循庫侖摩擦定律,通過正壓力與摩擦系數的乘積確定扭矩容量,其傳遞特性呈現非線性特征,在半聯動狀態形成扭矩緩沖層。電磁離合器則遵循安培環路定理,磁場強度與線圈電流的平方成正比,這種線性關系使其扭矩控制精度達到±2N·m。

超越離合器的工作原理更具機械哲學意味,其楔塊式或滾柱式自鎖結構,通過幾何約束實現單向扭矩傳遞。當外圈轉速超過內圈時,楔塊在離心力作用下形成機械自鎖,這種純機械式決策機制使響應時間突破至5毫秒以內,且零功耗保持特性使其在風力發電領域具有不可替代性。

雙向離合器的技術突破,則體現在對扭矩矢量的合成能力。通過雙錐面摩擦副的獨立控制,其可實現正反向扭矩的解耦傳遞,這種設計使混合動力系統的能量回收效率提升至92%。在工程機械領域,雙向離合器使回轉機構具備±180°的自由擺動能力,作業循環時間縮短30%。

三、應用場景的技術適配

離合器的技術選型遵循場景驅動原則。在乘用車領域,摩擦式離合器憑借成本優勢占據95%市場份額,其雙質量飛輪配置使傳動系統固有頻率降至6Hz以下,有效抑制發動機振動。在F1賽車中,碳纖維增強離合器片使較大扭矩容量達1200N·m,且在800℃高溫下仍保持結構完整性。

電磁離合器在自動化設備中展現獨特價值,其與伺服電機的集成設計使定位精度達0.01°,在電子制造領域,這種特性使貼片機貼裝速度提升至8萬片/小時。更值得關注的是其故障安全特性,在斷電狀態下自動分離的設計,使設備安全等級達到SIL3標準。

液力變矩器在重型車輛領域形成技術壁壘,其扭矩放大特性使工程車輛爬坡能力提升40%。在軍用裝甲車中,三級液力變矩器使車輛在30%坡度實現原地轉向,機動性能較機械傳動方案提升55%。

離合器的技術演進正在重構機械傳動的認知邊界。從摩擦傳動到電磁控制,從單向傳遞到雙向賦能,不同技術路線在特定場景下展現出不可替代的優勢。

- 上一篇:沒有了

豫公網安備 41032702000152號

豫公網安備 41032702000152號